本日は、食中毒の予防について紹介していきます☆

食中毒の予防について

食品を取り扱ううえで、もっとも注意を払うべきことは、食中毒を発生させないことです。

こちらの記事では、食中毒を防ぐための衛生管理の基本と、食品の取り扱い方や保存方法、洗浄、殺菌の方法など、正しい知識を紹介します◎

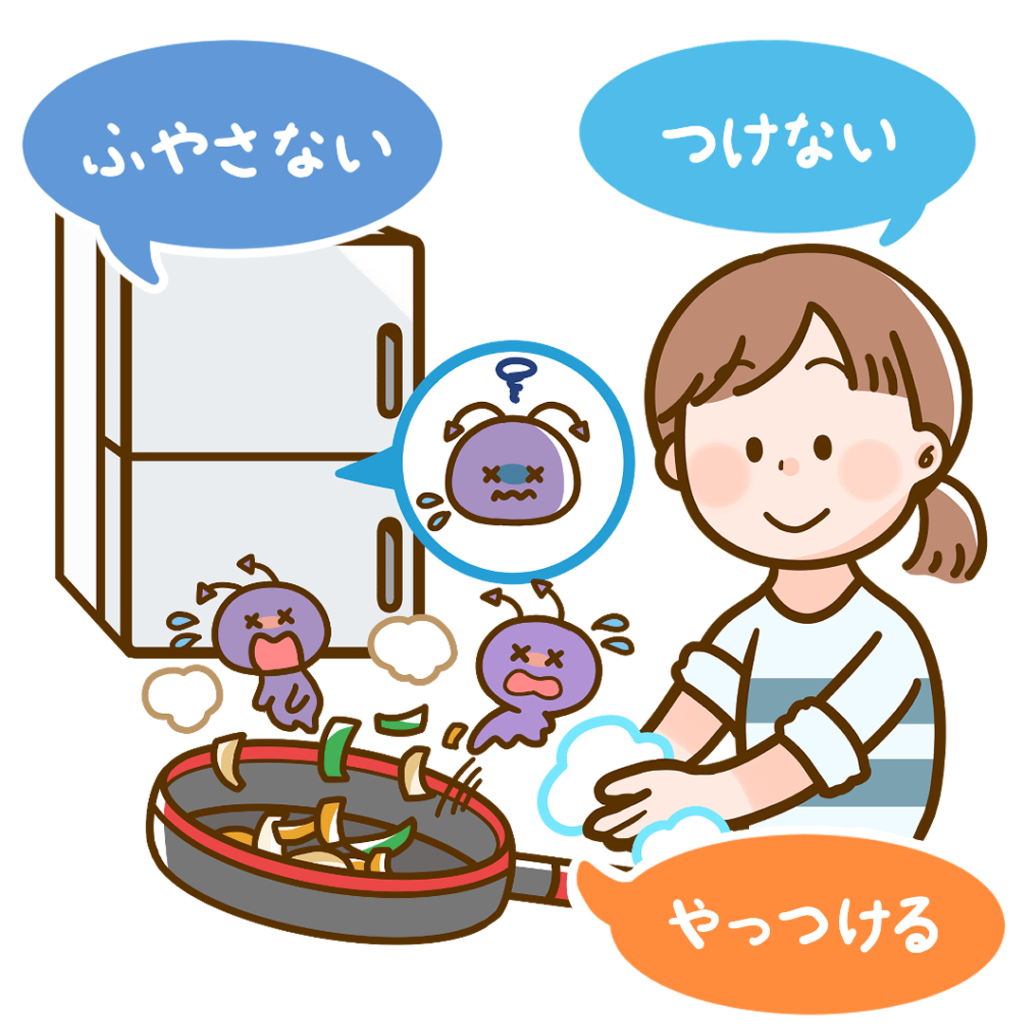

食中毒予防の3原則

食中毒は、季節を問わず発生するので、1年を通して対策が必要です。

食中毒予防には、3原則があります◎

⑴清潔(細菌を付けない)

生の魚や肉、野菜だけでなく、手指にも食中毒を引き起こす細菌が付いていることがあります。

このため、手指や調理器具を介して、他の食品を汚染(二次感染)することもあります。

食品を扱う前によく洗浄・殺菌して、二次汚染を防止します。

細菌を付けないための注意点には以下のようなものがあります。

- 食材の保存の際、容器に入れる、しっかり包んで他の食品への二次汚染を防ぐ。

- 調理器具や台所は常に清潔にしておく。

⑵迅速(細菌を増やさない)

一般的には、食中毒を引き起こす細菌が付着した食品でも、細菌がある一定の量まで増えなければ食中毒は発生しません。

細菌は時間の経過とともに増殖します。また、流通の過程で食品に細菌が付着することもあります。

菌の増殖を防ぐために冷蔵庫の活用が必要不可欠です。冷蔵庫くらいの温度(5〜10℃)であれば細菌は増えにくくなるので、購入した食材は冷蔵庫で保管することがポイントです。

さらに調理したものはできるだけ早く食べるようにして、残った料理は室温で長時間放置しないようにしましょう。

⑶加熱(細菌を殺す)

食中毒を引き起こす細菌の大部分は、加熱によって死滅させることができます。しかし、加熱が不十分だと殺菌できない場合もあるので、食品の中心部分まで熱を通すことが必要です。

また、熱に強い細菌や毒素もあるので、加熱すれば大丈夫と過信しないようにしましょう。

食中毒の具体的な予防策

衛生管理の5S活動

①整理…必要なものと不必要なものを分けて、不要なものを取り除く。

②整頓…必要なものは決められた場所に置き、使用したら元の場所に戻す。

③清掃…調理台や調理器具からゴミやほこりを取り除く。

④清潔…洗濯した衣類を着用し、身だしなみを整える。

⑤躾…衛生管理に関する教育や研修、指導を行い、習慣付ける。

例えば、調理器具(包丁、まな板)は目的に応じて使い分け、必ず洗浄してこまめに熱湯消毒をし、使用しないときは清潔な場所で保管するピヨ!

5Sを徹底することで、細菌を運ぶネズミやゴキブリ、ハエなどを駆除できるピヨ!

整理・整頓・清掃・清潔・躾の5つのSが繰り返し躾として行われることで、従業員教育の習慣化につながり、清潔な状態が実現できるという取組です。

調理者自身の衛生管理

調理者の皮膚や粘膜に傷があるとき、特に、化膿した傷がある時には、調理を行わないようにします◎

症状が出ていなくても、健康保菌者といって食中毒を引き起こす細菌を持っている可能性があります。

食品衛生法では、調理従事者に対して、定期的な健康診断を受けることを定めています。

また、身だしなみは常に清潔を心掛け、調理前には必ず手を良く洗います。

調理する食品の管理

冷蔵庫から出したものは、すぐに食べるか調理をし、調理した料理は、速やかに食べる。

調理してから時間が経ち過ぎたものは捨てる。

残った料理は10℃以下(できれば4℃以下)で冷蔵保存する。

衛生管理の7S活動とは

食品製造工場などでは、5S活動をもとに7S活動【整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・清潔・躾】を実践しています。

場面ごとの食中毒予防のポイント

食品を購入するとき(買い物時のポイント)

【期限表示】…特に消費期限の日付をよく確かめて買う。

【肉・魚・野菜】… 肉や魚の汁(ドリップ)や、水分が漏れる可能性がある食品は、ポリ袋などにそれぞれ分ける。

【生鮮食品類】…冷蔵や冷凍など、温度管理が必要な食品は最後に買うようにし、寄り道はせず、早くも帰る。

食品を保存するとき

【生鮮食品類】…温度管理が必要な食品は持ち帰ったらすぐに冷蔵庫の冷蔵室・冷凍室に入れる。

庫内の冷気の循環に支障をきたす恐れがあるため、冷蔵室への食品の詰め込み過ぎには注意する。(容量の70%程度に抑える)

【肉・魚・野菜】…ドリップや水分などが他の食品に付着しないように、ポリ袋や密閉容器に入れて分ける。泥のついた野菜は、泥を落としてから入れるようにする。

【冷蔵室・冷凍室の温度管理】…冷蔵室は10℃以下、冷凍室は➖15℃以下に保つ。冷凍する場合は、1回で使用する量に小分けにする。

調理の下準備のとき

食品を取り扱う台所や調理器具、布巾やスポンジは、常に清潔にしておきましょう。

調理する時

細菌を殺すためには、加熱処理がもっとも効果的です。肉や魚にはしっかりと火を通しましょう。

加熱調理の際は、十分に加熱する。目安は、食品の中心温度が75℃以上の状態で1分以上。

殺菌と洗浄の基本

殺菌とは、食中毒菌や病原菌などの有害微生物を死滅させることです。

殺菌の方法

〜主な殺菌方法〜

加熱殺菌・煮沸殺菌・乾熱殺菌・薬剤(次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん、さらし粉)殺菌・紫外線殺菌・放射線殺菌・音波殺菌 など

広い意味では消毒、除菌、滅菌、静菌に含まれます。

よく耳にする『抗菌』は、微生物の繁殖、増殖を阻止・抑制することを指し、静菌(増殖させない)と滅菌(死滅させる)の中間的な効果があるピヨ、

ただし、学術的な定義は明確にはなっていないみたいピヨ〜

〜殺菌の方法〜

【消毒】

- 食中毒の原因となる微生物を死滅・減少させ、感染力のない安全な状態にすること。

- アルコール消毒、日光消毒、煮沸消毒などがある。食品成分であるアルコールは、安全な消毒剤として手指、容器、調理器具、作業台の消毒に有効。消毒には60〜85%程度の高濃度なアルコール水溶液が必要となる。病原微生物、カビ、白癬菌には効果があるが、芽胞菌には効果がない。

【除菌】

- 有害微生物を除去すること。

- ろ過、沈殿、洗浄(石けん洗浄、水洗い)などかある。

- 細菌、カビ、酵母などは除去できるが、ウイルスなどの微生物が作り出す毒素や代謝物質、酵素は除去できない。

【滅菌】

- 食品や調理器具などに付着している微生物をほとんど死滅させ、ほぼ無菌の状態にすること。

- 高圧殺菌、高圧蒸気殺菌、火災殺菌、乾熱殺菌などの方法がある。

洗浄の重要性

洗浄とは、食器・調理器具・手指・食品などの汚れや有害物質を、水や洗浄剤、石けんで取り除くことです。

洗浄は衛生管理の基本で、衛生的で美味しい料理を作る上でもっとも大切なことです。

綺麗に見える台所でも、清潔とは限りません。衛生管理の考え方として『きれいと清潔は違う』ということを理解しましょう◎

正しい手洗い方法

- 水で手を濡らし、一般の石けんを付ける。

- 手全体、指、指と指の間、指先をハンドブラシで洗う(30秒以上)。

- 石けんを水で洗い流す(20秒以上)。

- 逆性石けんを付け、もみ洗いする(30秒以上)。

- 水でよくすすぐ(20秒以上)。

- ペーパータオルまたは温風器で水気をとる。

食品を扱う中で食中毒を発生させない為の衛生管理はとても大事なことピヨね〜

その通り!

食中毒の細菌やウイルスの種類によっては、カラダにあたえる影響が大きいものもあるので、しっかり食中毒の対策、5S(7S)、衛生管理を忘れずに行うことが大切です◎

今回は、食中毒の予防についての紹介でした☆

コメント